Teil 34: Der Renaissancekanal entlang der Sophienstraße

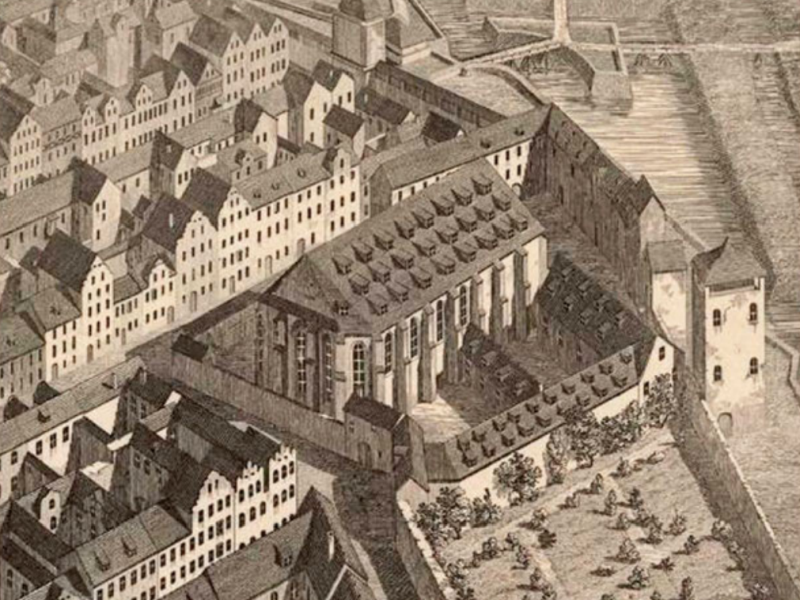

Zum Ende des Mittelalters lag das Areal, auf dem sich heute Theaterplatz und Zwinger erstrecken noch jenseits der Stadtmauer. Auf dem Theaterplatz befand sich ein kleiner See, der aus einem alten Flussarm entstanden war. So wie weitere Seen im Umfeld. Ab 1546 erhielt Dresden unter dem zum Kurfürsten aufgestiegenen Herrscher Moritz eine neue Stadtbefestigung. Auf dem Theaterplatz wurde die Bastion „Schloss“ errichtet, im Bereich des Glockenspielpavillions des Zwingers am damaligen Franziskanerkloster die „Mönchsbastion“. Schon ab 1569 wurden die Festungswerke in diesem Bereich nochmals 200 Meter weiter nach Westen verschoben. Eine Fläche für höfische Bauten entstand.

Ende des Kaitzbachs auf dem Taschenberg

Mit dem Abriss der Stadtmauer im Bereich des späteren Zwingers und Theaterplatzes war die Verfüllung des Stadtgrabens verbunden. Der Kaitzbach wurde zu dieser Zeit als befestigtes Gerinne von der Bürgerwiese über den Altmarkt und die Schlossstraße geleitet. Bis 1555 floss sein Hauptarm über den Taschenberg, was nun wegen der fehlenden Vorflut nicht mehr möglich war. Alles Bachwasser mündete danach direkt in die Elbe. Dabei bestand auch ein Zusammenhang mit der ab 1556 neu eingerichteten sächsischen Münze am Standort der heutigen Hofkirche, für deren Antrieb neben Röhrwasser aus der Weißeritz auch Kaitzbachwasser genutzt wurde. In westlicher und südlicher Richtung war das Residenzschloss von Bauten wie Kriegskanzlei, dem Ball- und Komödienhaus, der Apotheke und Lagerhäusern umgeben. Auch das 1718 abgebrochene kurfürstliche Badehaus, dessen Zisterne beim Mischwasserkanalbau im Jahre 1908 unter der heutigen Sophienstraße gefunden und dabei teilweise zerstört wurde, gehörte dazu. Südlich davon lagen die Gebäude des Klosters mit der späteren Sophienkirche, der Klausur mit den Wohn- und Schlafräumen der Mönche, dem Klostergarten und einem Friedhof. Darüber hinaus befanden sich hier die Pferdeställe, das Stallamt sowie das Waschhaus des sächsischen Hofes. Leicht vorstellbar, dass dabei größere Mengen an Abwässern anfielen, die gemeinsam mit dem Niederschlagswasser der Dächer und der gepflasterten Flächen abzuleiten waren. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtete man zu diesem Zweck ein Schleusensystem, von welchem ein kleiner Teil, etwa 67 Meter Kanal der Dimension 700/1840, im Bereich der Schinkelwache bis heute erhalten und in Betrieb ist.

Ältester in Betrieb befindlicher Dresdner Abwasserkanal

Der begehbare Kanal führte vom Kloster vorbei am Taschenberg in Richtung des heutigen Theaterplatzes und band dort in die äußere Hauptschleuse des Residenzschlosses ein. Im Gegensatz zu den bis dahin üblichen offenen oder mit Holzbohlen abgedeckten flachen Entwässerungsrinnen wurde er aus Sandsteinquadern mit Gewölbedecke errichtet. Angeschlossen sind mehrere Seitenkanäle bzw. Abzweige unter[1]schiedlicher Größe. Der längste führt mit der Dimension 700/1400 rund 14 Meter in Richtung Schloss und wurde wohl 1908 beim Kanalbau dort unterbrochen. Seine einstige Funktion ist noch unbekannt. Zwei weitere, allerdings nur noch im Ansatz erhaltene Seitenkanäle (ebenfalls 700/1400 und 500/500) wurden 2024 wegen Baufälligkeit zusammen mit einem Stück des nach wenigen Metern ohnehin verschütteten Hauptkanals planmäßig verfüllt. Der Archäologe Dr. Thomas Westphalen vermutete bei einer 2023 durchgeführten Erkundung der Örtlichkeiten, dass einer dieser beiden Kanäle der Entwässerung der vormaligen kurfürstlichen Badestube gedient haben könnte, die sich, wie oben bereits erwähnt, in einem Nebengebäude des Schlosses befand.

Schachtbau im Jahr 2024

Über die Jahrhunderte waren alle im Kanal ehemals vorhandenen Zugangsschrote verschlossen und durch die Sophienstraße, den Vorplatz der Schinkelwache sowie Gleise der Straßenbahn überbaut worden. Um einen neuen Zugang zu schaffen, erfolgte deshalb im Jahre 2024 am südlichen Ende der Schinkelwache unter Leitung von Erik Milde (TB 1) durch Firma Heinrich Lauber GmbH & Co. KG der Bau eines Revisionsschachtes. Die massiven Außenmauern des Kanals wurden als Fundament für darauf aufgesetzte Schachtringe genutzt. Deren Abschluss bildet eine an historische Vorbilder angelehnte und in den Werkstätten der SEDD (Schlosserei und Tischlerei in Halle H) gefertigte Holzbohlenabdeckung.

Klosterentwässerung

Ein um das Jahr 1765 gezeichneter Lageplan aus dem Bestand des Landesamtes für Denkmalpflege, in dem auch der „Renaissancekanal“ eingetragen ist, endet in Höhe des Taschenbergpalais, wodurch das südwestliche Ende des Renaissancen Kanalsystems ohne zeichnerische Darstellung blieb. Da die Sophienstraße erst nach Abtragung der Festungswerke Anfang des 19. Jahrhunderts entstand, könnte der Endpunkt am Klosterhof vor der Sophienkirche gelegen haben. Dafür spricht die Eintragung in einem Quadrantenplan des Dresdner Abwassernetzes aus dem Jahre 1964. Er enthält u. a. den Bereich der Einmündung der Kleinen Brüdergasse in die Sophienstraße mit einem „um 1700“ bezeichneten, nur acht Meter langen Kanalabschnitt 840/1130, ebenfalls hergestellt aus Sandsteinquadern mit Gewölbebogendecke. Auch die Anfang des 18. Jahrhunderts entstandene Zwingerschleuse band in den „Renaissancekanal“ ein. Dazu mehr in der nächsten Klaro.

Autor: Frank Männig, Stadtentwässerung Dresden GmbH, wird fortgesetzt.