Teil 32: Schleusen

Das Wort „Schleuse“ wird im Allgemeinen wohl zuerst mit der Schifffahrt und Wasserbauwerken zur Überwindung von Pegeldifferenzen bei Oberund Unterwasser in Verbindung gebracht. In Dresden und einigen Teilen Sachsens stand und steht es teilweise bis heute für einen öffentlichen Abwasserkanal oder eine private Abwasserleitung.

Dresdner Schleusen

Für den Umstand, dass die frühen Dresdner Kanäle als „Schleusen“ bezeichnet wurden, findet sich in der einschlägigen Literatur keine eindeutige Erklärung. Im „Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart“ (Leipzig, 1793–1801) wird gemutmaßt, der Grund könnte sein, „dass diese Canäle … von oben her verschlossen sind“. Dies geschah möglicherweise in Abgrenzung zu den bis dahin dominierenden offenen Gerinnen, die – integriert in das Straßenpflaster – für den Abfluss von Niederschlags- und sonstigem gebrauchten Wasser sorgten. Um das Jahr 1500 jedenfalls, wird in den Ratsakten noch von „rynnen“ gesprochen. Auch der die Stadt durchfließende Kaitzbach wurde in einem Brief des Kurfürsten an den Dresdner Rat im Jahr 1556 als „Gerinne“ bezeichnet. Einen weiteren Erklärungsansatz liefert 1854 Herders Conversations-Lexikon. Neben Schifffahrtsschleusen werden auch Stau-Schleusen beschrieben, die „den Zweck (haben), einen beliebigen, einem bestimmten Bedürfnis entsprechenden Wasserstand an dieser Stelle hervorzubringen, entweder bleibend od. vorübergehend, so zum Überführen des Wassers auf Wiesen, auf Mühlräder…“ – eine Vorrichtung, die heute als „Wehr“ bezeichnet würde. In ähnlicher Weise war der Begriff bereits 1840 im in Frankfurt/M. erschienenen Baulexikon beschrieben worden. Für das neuzeitliche Dresden treffen beide Erklärungen zu, denn einerseits galt es, die Bewirtschaftung eines Fließgewässers, des Kaitzbachs, zu bewerkstelligen und andererseits Regen- und Schmutzwässer diverser Herkunft wie auch das insbesondere nachts überschüssige Röhrwasser aus der Stadt durch geschlossene bzw. abgedeckte Schleusenkanäle im Untergrund und damit ohne Belästigung der Einwohnerschaft herauszuleiten.

System zur Wasserbewirtschaftung

Nach dem großen Stadtbrand des Jahres 1491 veranlasste Kurfürst Moritz (1521–1553) die Anpassung der Höhenniveaus der Straßen, damit der Kaitzbach zur Brandbekämpfung in jede Gasse geleitet werden konnte. Dazu wurden mittig angelegte Gerinne ausgebildet, tiefer als in den sonstigen Gassen. Das Kaitzbachgerinne erhielt regulierbare „Schleusen“, die eine Wasserverteilung ermöglichten. Vermutlich wurde der Begriff „Schleuse“ bald auch auf die ersten Kanalbauten übertragen, unabhängig davon, ob mit ihnen eine Versorgung mit Kaitzbachwasser verbunden war oder nicht. Die Bezeichnung „Schleuse“ für Kanäle blieb dann auch nach dem Ende der Durchleitung des Kaitzbaches durch das Stadtzentrum (Anfang des 19. Jahrhunderts) erhalten. Dr. Otto Richter (1852–1922), bedeutender Dresdner Stadthistoriker, verwendet den Begriff „Schleuse“ im Jahre 1891 für die Beschreibung der ersten städtischen Kanalbauten. Der ab 1890 zuständige Tiefbauamtsleiter Herrmann Klette (1847–1909) bezeichnet die Kanäle der Alten Kanalisation ebenfalls als „Schleusen“ und grenzt sie damit zu den „Kanälen“ seiner Schwemmkanalisation ab. Dessen ungeachtet blieben Begriffe wie „Beschleusungsplan“ oder „Heimschleuse“ noch bis in die DDR-Zeit in Gebrauch.

Erstes städtisches Schleusennetz

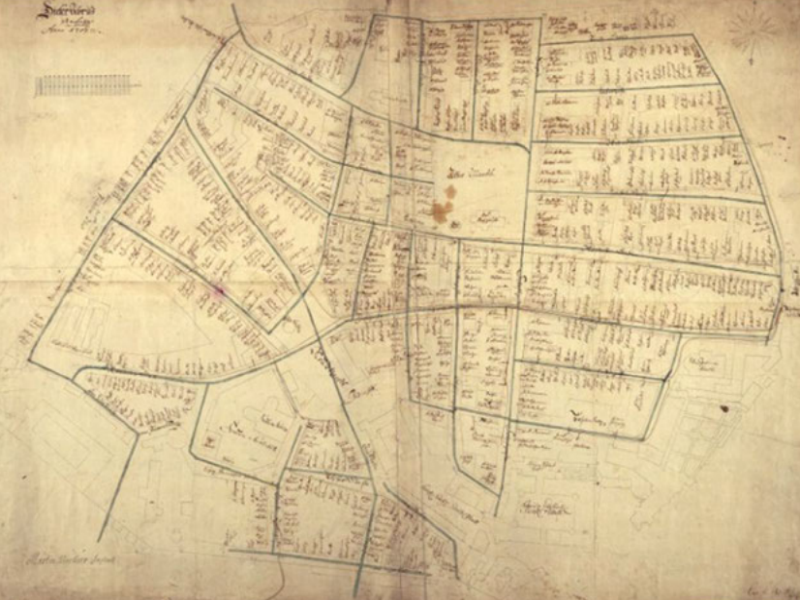

In Auswertung von Baurechnungen des Dresdner Rates schreibt Otto Richter, dass die ersten Schleusen in den neu angelegten Gassen der linkselbischen Neustadt (also des vormals außerhalb der Stadtmauern liegenden Bereiches um die Frauenkirche) auf Stadtkosten hergestellt wurden. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erfolgten u. a. auf der Schießgasse, der Badergasse, der Großen Frauengasse, der Kleinen und Großen Brüdergasse und Wilsdruffer Gasse Schleusenbauten. Zum Jahre 1677 heißt es in einer Chronik: „Nachdem man verschiedenen Hausbesitzern erlaubt hatte, vor ihren Häusern Brücken über die offenen Gerinne zu bauen, aber zu der Erkenntnis gelangt war, dass dadurch der Verkehr nur noch mehr beengt wurde, kam endlich die Anlegung von bedeckten Schleußen in Vorschlag, wozu die Hausbesitzer, so wenig sie auch dazu geneigt waren, dem churfürstlichen Rescript zufolge ihre Beiträge zu den Kosten entrichten mussten.“ 1693 erging ein Befehl Johann Georgs IV. (1648–1694), unter Leitung des kurfürstlichen Landbaumeisters besonders in breiten Straßen, beginnend in der Moritzstraße, steinerne, mit Holz abgedeckte Schleusen auf Kosten der Anwohner zu errichten. Ein Grund dafür waren – so schreibt es der Chronist Hasche – die damals aufkommenden Equipagen, die nicht dafür konstruiert waren, tiefe und quer zur Fahrtrichtung angeordnete Gerinne zu überwinden. Also wurden im Stadtinneren, in den folgenden Jahrzehnten auch in den Hauptstraßen Altendresdens (der heutigen Inneren Neustadt) und der Vorstädte mittig angeordnete, abgedeckte Schleusen (Abbildung) errichtet. Bald waren allen Gassen und Plätze „beschleust“. Damit war eine nicht unwesentliche infrastrukturelle Voraussetzung für ein angenehmes Leben in einer prachtvollen Barockstadt geschaffen.

Autor: Frank Männig, Stadtentwässerung Dresden GmbH, wird fortgesetzt.