Teil 30: Abzüchte

In früherer Zeit verließen Haushaltsabwässer die Gebäude über „Abzüchte“, ein Begriff, welcher sich aus dem Abziehen bzw. Ableiten von Flüssigkeiten herleitet. Je nach Kontext gab es die auch Anzucht, Ayzucht, Aytczhot oder Abzug genannten Einrichtungen in der Gebäudeentwässerung oder auch im Bergbau- und Hüttenwesen.

Vorläufer der Grundleitung

Dresdner Abzüchte sind durch Bauamtsrechnungen ab 1400 urkundlich belegt. In den im Dresdner Stadtbuch des 15. Jahrhunderts dokumentierten juristischen Entscheidungen des Rat wird u. a. das Wasser aus Abzüchten von dem der Traufgerinne unterschieden. Der Archivar und Bibliothekar der Stadt Dresden, Dr. Otto Richter, beginnt das Kapitel über „Schleussen“ seiner 1891 erschienenen „Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Stadt Dresden“ wie folgt: „Die Entwässerung der Stadt erfolgte bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts lediglich durch an die Häuserreihen sich hinziehenden offenen Gerinne, in welche die aus den Häusern kommenden ‚Abzüchte‘ ihre Flüssigkeit entleerten.“ – eine klare begriffliche Abgrenzung von frühen semizentralen Anlagen wie Traufgassen, Gossen oder Schleusengerinnen. Die auf das Jahr 1818 datierte „Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste“ definiert den Begriff „Abzug oder Abzucht“ als den „allmählichen Wasserabfluss von Feuchtigkeiten ausgesetzten Fußböden“ über Abzugsrinnen. Diese sollen ein nicht zu starkes Längsgefälle aufweisen, um das abgezogene Wasser in einen Kanal außerhalb des Gebäudes leiten zu können. Damit sie den darüber gehenden Menschen und Tieren nicht gefährlich werden, sollen sie „ziemlich flach“ sein. „Wird für sie eine größere Tiefe gefordert, so müssen sie eine ebene Bedeckung erhalten, welche aber zum Abzuge der Feuchtigkeiten mit einer hinlänglichen Anzahl kleiner Abzugslöcher zu versehen ist.“ Nach dieser Definition ist eine Abzucht somit ein Vorläufer der Grundleitung in Kombination mit Bodeneinläufen.

Zweite Bedeutung: unterirdische Wasserkanäle

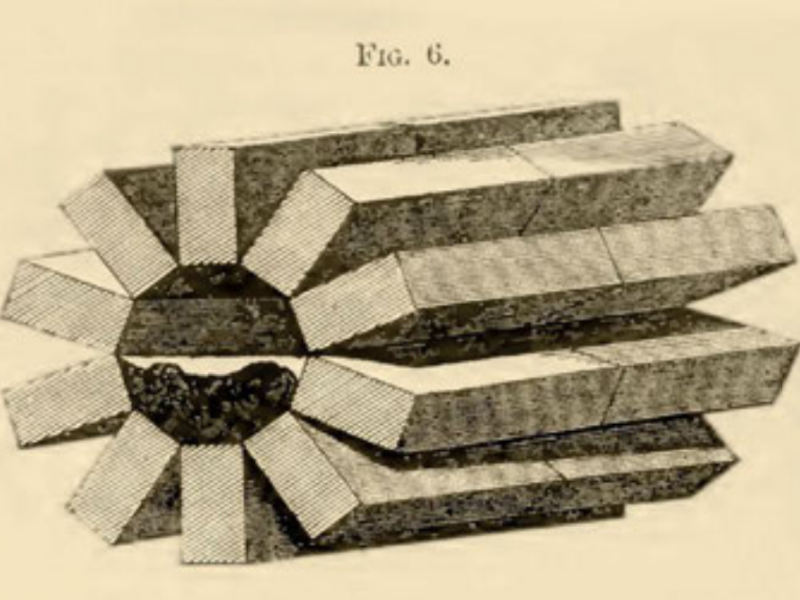

Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm definiert Mitte des 19. Jahrhunderts den Begriff Abzucht als „canalis, cloaca, scheint zwar gleichviel mit abzug, wodurch der unflat abgeführt wird und abzieht, ist aber doch wol entstellung des lat. aquaeductus, …“ das spor (vermutlich ist die „Spur“ bzw. Sohle gemeint – Anm. des Verf.) mit der abzucht soll auch gefestiget und hart gestoszen und fein glat gemacht werden, damit die heiszen erz sie nicht aufheben und durchfressen; die gemeinen abzüchte sind noch an manchen orten sichtbar und scheinen mit viel arbeit und kosten angelegt zu sein, indem sie in den festen felsen gehauen sind.“ Einige dieser Abzüchte waren laut Goethe-Wörterbuch „weit und hoch genug, daß eine Person bequem hindurchgehen kann.“ Auch in anderen Quellen findet sich ein begrifflicher Bezug zum Bergbau- und Hüttenwesen. In einem Beitrag über die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erzgebirgischer Städte von Axel Rüthrich wird eine Anzucht als ein „künstlich geschaffener unterirdischer Hohlraum, der der Wasserableitung dient“, bezeichnet. In Freiberg verlaufen diese bis heute in Tiefen bis zu sieben Meter unterhalb von Grundstücken, Gebäuden und Straßen. Sie bildeten oft verzweigte Systeme und auch die Stadt Görlitz war schon im Mittelalter berühmt für ihre Ayzüchte, in denen das Schmutzwasser zur Neiße oder in den Stadtgraben geleitet wurde. Um 1830 zählte man 36 öffentliche unterirdische Kanäle mit einer Gesamtlänge von 800 bis 1.000 Ruten (1 sächs. Rute = 4,29 m). Die heute noch verbliebenen Ayzüchte unterschiedlicher Größe werden „Steindeckerkanäle“ genannt. Sohle und Decke bestehen aus Granitplatten, die Wände sind aus Klinkern gemauert.

Das Ende der Abzüchte

1859 wurde im sächsischen Baugesetz die Ableitung von „Küchen-, Gossen- und Planschwässern oder anderen flüssigen Abgängen der Hauswirthschaften, sowie Abfallwässer der Brunnen und Röhrtröge“ nur dann auf die anstoßenden Straßen, Wege oder Plätze erlaubt, „wenn letztere mit einer bedeckten Schleuße versehen sind und die Ableitung mittelst eines in diese Schleuße unmittelbar einmündenden bedeckten Canales (Abzugsschleuße) erfolgt.“ Das Wort „Abzugsschleuse“ weist auf den in dieser Zeit erfolgten sprachlichen Übergang zum danach verwendeten Begriff „Schleuse“ hin. Mit dem Bau von Schleusenkanälen und der Einführung industriell gefertigter Rohre aus den Steinzeugfabriken in Meißen ab ca. 1863 wird das Ende der Abzüchte eingeleitet. Sukzessive wurden sie durch Grundleitungen ersetzt. Solange noch keine Kanalisation errichtet war, mussten allerdings weiterhin die Gosse oder eine Senkgrube im Garten als Vorflut genügen. Die dahin führenden Ableitungsgräben sollten zur Vermeidung übler Ausdünstungen abgedeckt sein, so die Bauvorschriften. Der Begriff „Abzucht“ war noch lange Zeit gebräuchlich. Ein Leserbrief an die Dresdner Nachrichten vom 13.06.1921 enthält folgende Klage einer Hauseigentümerin: „Auf meinem unterhalb des benachbarten Gebäudes liegenden Grundstücke mündet die Kellerabzucht meines Nachbars aus. Durch die Abzucht kommt nun fast ständig Grundwasser, wodurch in meinem Garten ein Tümpel entstanden ist. Der Besitzer des Nachbargrundstückes glaubt, nichts tun zu brauchen, da die Abzucht bereits über 50 Jahre besteht, … Kann ich nun verlangen, dass die Abzucht bis an die quer durch mein Grundstück verlaufende Beschleusung verrohrt wird?“. Die Zeitung antwortete, dass sie geduldet werden müsse, „wenn sie mindestens 30 Jahre vor Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 bestanden hat und auch tatsächlich ausgeübt worden ist…“.

Autor: Frank Männig, Stadtentwässerung Dresden GmbH, wird fortgesetzt.